この衆議院選挙法改正案に盛り込まれた婦人参政権は、多くの女性たちが長年にわたって切望し、闘い続けてきたものでした。

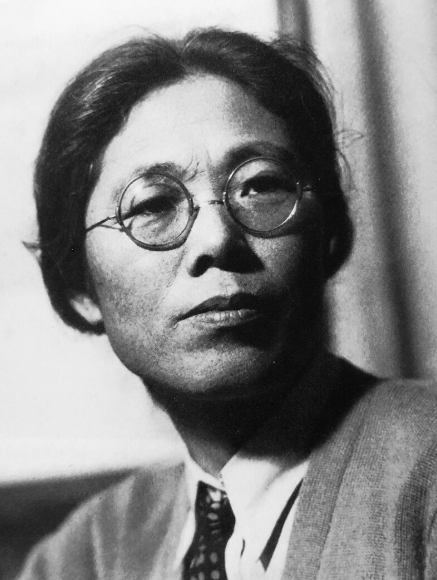

婦人参政権運動の第一人者である市川房枝という人物をご存知ですか?

市川房枝は、日本の婦人参政権運動を主導した政治家・女性運動家です。

私自身、文学部史学科で女性史を学んできた中で、市川房枝が日本の社会に与えた影響は計り知れないと感じてきました。

この記事では、婦人参政権運動を主導した市川房枝の生涯をたどりながら、現代にもつながる彼女の功績をひも解いていきます。

- 市川房枝は何をした人?

- 婦人参政権とは

- 市川房枝の生い立ち

- 婦人参政権と市川房枝の関わり

- 現代社会にもたらす市川房枝の功績

市川房枝は何をした人?

1919年に平塚らいてうと共に「新婦人協会」を結成し、1924年にはアメリカで女性参政権・労働運動を学び、帰国後「婦人参政権獲得期成同盟会」の結成に参加しました。

女性参政権を「平等で平和な社会を築く鍵」と捉え、長年活動を続けたのです。

女性初の国会議員の一人として参議院議員を務め、政治腐敗を厳しく批判し、クリーンな選挙の実現を目指します。

この活動な積み重ねが、日本の民主主義を根底から支える重要なものであり、今日の社会に繋がっているのだと私は考えます。

婦人参政権とは?

日本と世界とでは時代や経緯など、どのような違いがあったのでしょうか?

日本での婦人参政権獲得の流れ

明治末期から女性参政権運動が始まり、大正時代の自由民権運動や女子教育推進が背景となっています。

戦前、女性が政治活動を禁じられていた時代から、市川房枝や平塚らいてう等が中心となり、地道な署名活動や議会への請願を繰り返しました。

第二次世界大戦により中断を余儀なくされてしまします。

戦後GHQ(連合国軍総司令部)が日本の民主化を求める中で、婦人参政権は実現に向けて一気に動き出すのです。

| 日にち | 出来事 |

|---|---|

| 1945年10月23日 | 衆議院議員選挙法改正案を国会に提出 |

| 1945年12月15日 | 議会で可決成立 |

| 1945年12月17日 | 衆議院議員選挙法公布 →20歳以上の女性に参政権が与えられた |

世界の動きとの比較

| 国名 | 女性参政権が認められた年 |

|---|---|

| ニュージーランド | 1893年 |

| フィンランド | 1906年 |

| イギリス | 1918年(一部女性) 1928年(完全付与) |

| アメリカ | 1920年 |

欧米諸国よりも、ニュージーランドやフィンランドが女性参政権を早く認めていたことは、私にとっても意外な発見でした。

確かに両国では現代においても女性首相が誕生しており、歴史的な流れが社会の空気として受け継がれているのではないかと感じます。

このように見ていくと、日本は決して早い方ではなかったことがわかりますね。

市川房枝の生い立ちからの記録

市川房枝の人生は日本での学生時代と大きな転機となった海外経験の二つに分けられます。

学生時代

市川房枝は、明治時代後期に愛知県で生まれ、幼い頃から女性の地位が低い社会に疑問を抱いていました。

愛知女子師範学校(現在の愛知教育大学)に進学し、教員となります。

しかし、病気により退職し、やがて新聞記者となります。

1919年(大正8年)に平塚らいてうらと日本初の婦人団体「新婦人協会」を設立しました。

明治時代は、日本史の中でも女性の地位が低く、社会参加の道がほとんど閉ざされていた時代でした。実際に当時の女性たちがどれほど苦しい立場にあったかは、想像に難くありませんね。

海外経験

転機となったのは、1921年(大正10年)に渡米したことです。

当時女性の海外渡航は珍しく、資金や社会的障壁を自身の努力で乗り越えて実現します。

アメリカの女性参政権運動の熱気を肌で感じ、日本の女性の地位を向上させるには、単に教育を改善するだけでなく、政治の根本を変える必要があると確信したのです。

特に、ニューヨークで見た女性たちが堂々と選挙運動に参加する姿は、彼女を突き動かす大きな原動力になりました。

この海外での経験こそ、彼女のその後の人生を決定づける「原体験」だったと私は考えます。

日本に帰国した市川は、ただちに日本の女性運動に身を投じることを決意します。

婦人参政権との関わり

戦後にかけて大きく動いた婦人参政権に市川房枝はどのような関わりがあったのでしょうか?

婦人参政権を獲得するまで

市川房枝らの迅速な組織化と粘り強い交渉、啓発活動が、異例の速さで婦人参政権を成立させる原動力となりました。

- 敗戦直後に「戦後対策婦人委員会」を組織し、政府・国会・GHQへの陳情と交渉を主導。

- 「新日本婦人同盟」を結成して自ら会長となる。

- 「日本が自ら女性参政権を実現すべき」と強く訴え続けた。

短期間で実現したように見えても、その背景には市川房枝らの戦前からの粘り強い活動の積み重ねがあったからこその出来事ですね。

婦人参政権獲得後の活躍

戦後、市川房枝は参議院議員に5回当選し、女性の政治参加推進や社会浄化運動、平和活動に尽力しました。

特に、1975年の国際婦人年には全国の女性団体に呼びかけて「国際婦人年日本大会」を開催し、国連の女性差別撤廃条約の早期批准に向け最大のプレッシャーグループを率いたことでも知られています。

また、「理想選挙」の実践者として、純無所属で選挙に臨み、1980年には87歳で全国トップ当選を果たしました。

「理想選挙」とは、有権者が「出たい人」ではなく「出したい人」を主体的に推薦する選挙のあり方であり、地位や利害関係・しがらみに左右されず、市民自身が自分たちの代表を選ぶ選挙を目指す考え方。

1981年に87歳で亡くなるまで女性の地位向上に尽くしたのです。

まさに最後まで女性の地位向上に尽力された方であり、今の私たちが当たり前のように選挙に参加できるのも市川房枝の努力あってこそだと思うと、感謝の気持ちでいっぱいになります。

現代社会にもたらす市川房枝の功績

市川房枝の功績は、女性の政治参加の道を開いたことにとどまりません。

彼女が亡くなってから長い年月が経った今でも、日本の女性議員や会社での女性役職者の比率は国際的に見て低い水準にあり、その運動は単なる過去の歴史ではなく、現代の私たちが直面している課題そのものだと私は考えます。

また、粘り強く理想を追い求めたその行動力は、社会を変えるためには一人ひとりの地道な努力が不可欠であるという普遍的な教訓を与えてくれます。

権利は与えられるものではなく、自ら声を上げて勝ち取るものだと教えてくれていると感じます。

まとめ

市川房枝は何した人?婦人参政権運動の歴史や実現まで!についてお話してきました。

婦人参政権が認められてからまだ100年も経っていないことに驚きます。

つい最近まで女性には選挙権すらなかったことを考えると、紛れもなく市川房枝らの活躍があってこその現代社会ですね。

しかし、現代社会にはジェンダー平等をはじめたくさんの課題も残っているのも事実ではないでしょうか?

市川房枝は一人一人が考え、声を上げていける世の中になることを願っていると私は感じています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

コメント